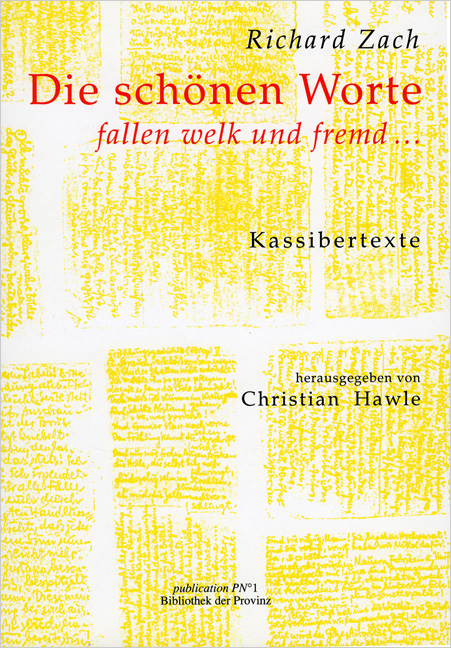

Die schönen Worte fallen welk und fremd …

Kassibertexte · Gedichte und Briefe

Richard Zach, Christian Hawle

ISBN: 978-3-900878-92-4

21 x 15 cm, 130 Seiten, m. Abb., Hardcover m. Schutzumschl.

15,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Kurzbeschreibung

Sonnenfunken …

Sonnenfunken, die da tanzen,

sammle, Seele, sammle,

daß ich, wenn in düstren Nächten

mich durchbohren Schattenlanzen,

nicht vergebens stammle.

Will mit Sonne dich verflechten.

Edelsteingefunkel

aus den Sommersonnentagen

wird ein helles Leuchten tragen

in das tiefste Dunkel.

Rezensionen

Erich Hackl: Das andere ÖsterreichDie meisten seiner Gedichte schrieb er in der Nazihaft. Aus dem heimischen Literaturkanon blieb er jahrzehntelang ausgeschlossen. Richard Zach, Dichter im Widerstand: eine Etüde zum Nationalfeiertag.

Den steirischen Kommunisten, die bei Regionalwahlen beeindruckende Ergebnisse erzielen (in Graz an die 20 Prozent), wird von liberalen Kritikern und sogar Angehörigen der ziemlich erfolglosen Bundespartei gerne nachgesagt, dass sie über ihr Kernthema Wohnen kaum hinauskommen, sich im öffentlichen Auftreten harmlos geben – die Bescheidenheit ihrer populärsten Politiker, Ernest Kaltenegger und Elke Kahr, ist tatsächlich beispiellos – und Parteiarbeit ohne theoretisches Konzept leisten. Das Gegenteil ist der Fall, das zeigen die breit gefächerten Aktivitäten ihres Bildungsvereins, die gemeinsam mit der Alfred-Klahr-Gesellschaft durchgeführten Symposien zu historischen, wirtschaftspolitischen und gewerkschaftlichen Fragen, nicht zuletzt auch die jährlichen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag, den sie als „Neutralitätsfeiertag“ begehen – im Wissen um den Anlass, der am 26.Oktober 1955 vom österreichischen Nationalrat beschlossenen immerwährenden Neutralität, der bei vielen Österreichern und allen anderen Parteien in Vergessenheit geraten ist.

Den diesjährigen Nationalfeiertag begehen die steirischen Kommunisten, indem sie einem ihrer Genossen, dem Lehrer und Dichter Richard Zach, vor dem Kinderland-Heim von Sankt Radegund bei Graz ein dauerhaftes, vom Bildhauer Rudi Hirt geschaffenes Denkmal errichten. Zach ist am 27. Jänner 1943, zwei Monate vor seinem 24. Geburtstag, in Brandenburg hingerichtet worden. Eine Woche später wurde die Leiche eingeäschert, die Herausgabe der Urne an seine Familie verweigert.

Kassiber in der Schmutzwäsche

Während der anderthalbjährigen Haft hatte Zach in den Zuchthäusern Karlau bei Graz und Berlin-Moabit, ja sogar auf den Transporten zwischen Berlin, Graz und wieder Berlin ein umfangreiches lyrisches Werk geschaffen – an die 600 Gedichte, die er mit offizieller Schreiberlaubnis verfasst hatte, dazu noch 200 heimlich entstandene, die in 80 Kassibern, im Gummizug der Schmutzwäsche versteckt, seinem Rechtsanwalt in die Hand gedrückt oder durch die Zellenwand gemorst und von einem Mitgefangenen aufgeschrieben, nach draußen geschmuggelt werden konnten. Es ist vor allem seinem Bruder Alfred zu verdanken, dass sie gesammelt und über die Zeit der Naziherrschaft gerettet werden konnten.

Die Zach-Brüder stammten aus einem armen Elternhaus. Der Vater Fassbinder, die Mutter Aushilfskellnerin in einem Gasthaus. Beengte Wohnverhältnisse, feuchte Mauern, Gitter vor den Fenstern, zuletzt ein Kellerloch, „die Gruft“, wie es ihre Mutter nannte. Als sie starb, 1932, war Richard gerade 13. Er kam in die Obhut von Verwandten, kehrte erst vier Jahre später zu seinem Vater zurück, der inzwischen wieder geheiratet hatte. Bei den ungeliebten, wegen seiner frühen politischen Ambitionen besorgten Zieheltern hatte er seine ersten Gedichte geschrieben: „So oder so, ich schlüpfte aus der Schule / und spürte manchmal eine ungekannte Lust, / im Hof zu lauschen, nun auf einem Stuhle, / und das Erlauschte, das da pochte in der Brust, / auf losen Blättern, eingesparten Schnitzeln / mit vielem Eifer heimlich hinzukritzeln.“

In dem Jahr, da Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parlament auflöste, die Verfassung außer Kraft setzte und mit einem kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1917 regierte, 1933 also, beendete Zach die Hauptschule und trat in die Bundeslehrerbildungsanstalt über. Dort lernte er Josef Martin Presterl kennen, der im illegalen Kommunistischen Jugendverband tätig war und einiges Verständnis für den literarischen Eifer seines Mitschülers aufbrachte. Die Februarkämpfe, und ihr blutiges Ende, inspirierten Zach zu einem seiner ersten politischen Gedichte, der „Ballade vom Februar 1934“, und beförderten ebenso sein Verlangen, sich im Widerstand gegen den Faschismus mit Gleichgesinnten zusammenzuschließen.

Es lag vermutlich an seinem sympathischen Auftreten, nicht nur an Mut und Einsatzfreude, dass ihm dies rasch gelang. Zum Schutz vor Verfolgung arbeitete die Gruppe Zach in Organisationen der christlichen Arbeiterbewegung mit, unter dem Namen Jungfreiheitsbund, der später in Studentenarbeitsbund umbenannt wurde. Gleichzeitig war sie bemüht, sich in einem geheimen Arbeitskreis theoretische Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus anzueignen. Ihre Absicht, wie die der Kommunisten insgesamt und von Teilen der Revolutionären Sozialisten, gegen Nazideutschland ein Bündnis mit dem Schuschniggregime zu schließen, scheiterte am Zaudern und Misstrauen des unglückseligen Kanzlers.

Im Juni 1938, drei Monate nach der Annexion Österreichs, maturierte Zach mit Auszeichnung, war kurz als Lehrer tätig und rückte dann zur Wehrmacht ein. Er nahm am Polenfeldzug teil, täuschte während des Urlaubs im Jänner 1940 einen Skiunfall vor (sein Bruder schlug ihm mit einem Nudelwalker das Schienbein ab) und nützte den einjährigen Krankenhausaufenthalt, die marxistische Schulungsarbeit fortzusetzen. An politische Aktionen war in dieser Zeit allgemeiner Nazieuphorie noch nicht zu denken.

Anfang 1941 wurde Richard Zach wegen Dienstuntauglichkeit aus der Wehrmacht entlassen und begann in Graz wieder als Lehrer zu arbeiten. „Er war einfallsreich“, erinnerte sich später sein Gefährte Alois Geschwinder, „er hat Schwung gehabt, er hat mit den Schülern keine Schwierigkeiten gehabt; sie waren recht begeistert von ihm.“ Immer neue Nazigegner stießen zur Gruppe, die sich zur Tarnung erneut legaler Verbände bediente – der Werks-SA, des BDM, des NSKK, der Hitler-Jugend. Das Problem war, dass ihre Mitglieder häufig auseinandergerissen wurden, durch Militäreinsatz, Arbeitsdienst oder Dienstversetzung in eine andere Stadt. Das erschwerte Absprache und Planung.

Es gelang, eine Schreibmaschine zu erwerben, dann einen Vervielfältigungsapparat, sogar einen Setzkasten. So entstand, im Oktober 1940, die erste Flugschrift, ein Aufruf an die Arbeiter, sich gegen die Naziherrschaft zusammenzuschließen. Dazu kamen Streuzettel mit dem Hammer-und-Sichel-Emblem, die vor Fabriken verteilt und an Mauern und Zäune geklebt wurden. Die Flugschrift erschien von nun an monatlich, bis Februar 1941, unter dem Titel „Der rote Stoßtrupp“, enthielt Informationen ausländischer Sender und selbst verfasste „Analysen der gegenwärtigen Lage“. Über Franz Muhri, den späteren Vorsitzenden der KPÖ, gelangte sie auch in die Provinz. Ein geplanter Sabotageakt, die Sprengung einer Brücke, scheiterte daran, dass der Sprengsatz nicht zündete.

Von einer großen Verhaftungswelle unter den steirischen Kommunisten wurde Anfang 1941 auch die Gruppe Zach erfasst. Damit die Festgenommenen nicht als Urheber der Flugschriften verdächtigt werden konnten, ließ Richard Zach den „Roten Stoßtrupp“ weiter erscheinen. Auch Schmieraktionen setzte er fort. Schon von Gestapobeamten beschattet, schaffte er es, Muhri zu warnen. Er selbst wurde am 31.Oktober 1941 verhaftet, eine Woche später mit der Begründung, „nicht mehr Gewähr dafür (zu) bieten, dass Sie jederzeit für den nationalsozialistischen Staat eintreten“, aus dem Schuldienst entlassen. Im Schuldspruch vom 3. September 1942, wegen „der Vorbereitung zum Hochverrat und zugleich auch der Feindbegünstigung“, wurde ihm erschwerend zur Last gelegt, „intelligent und auffallend schreib- und redegewandt“ zu sein. Er sei ein gefährlicher Agitator für den Kommunismus und könne deshalb nicht mit Milde rechnen.

Das tat er auch nicht. Seine Kassibergedichte nehmen das eigene Sterben ohne Bitterkeit vorweg – und setzen sich doch, trotzig manchmal, dann wieder zart, bisweilen mit stürmischer Selbstironie, über die Gewissheit des nahen Todes hinweg. Im liedhaften, balladesken Ton, der ihm besonders lag. Die Gedichte bedürften des Vortrags, sollten laut gesprochen werden, schrieb er einmal. Oder vertont, gesungen.

Wer sich heute zu Richard Zach bekennt, macht sich doppelt verdächtig. Zum einen politisch, als Kommunistin oder Kommunistensympathisant, die oder den weiterhin das geballte Ressentiment der veröffentlichten Meinung trifft, zum andern kulturell, weil sie oder er sich dem herrschenden Dünkel entzieht, demzufolge politische Kunst muffig, spießerhaft, höchstens gut gemeint sei. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, was Zachs näherer Landsmann Günter Brus, der als der begabteste und wenigdümmste Vertreter des Wiener Aktionismus angesehen werden darf, in seinem autobiografisch durchwirkten Romanessay „Das gute alte Wien“ (2007) geschrieben hat: „Die Aufarbeitung der politischen Vergangenheit Österreichs fiel bei mir weitgehendst durchs Sieb, jedenfalls was die Aktionen betrifft. Ich wie auch meine Kollegen wollten unsere Arbeit politisch wertfrei halten. Unter der ,Aufschreigebärde‘ der Aktionen wäre die Kritik an Österreich in der gesamten Bandbreite subsumiert, meinte ich.“

Und weiter: „Der schlimmste Fall auf dem Erdball ist der Einfall. Entweder fallen Horden ein, oder einer hat eine Idee, wie die Welt zu verbessern wäre. Es ist nun einmal klarzustellen, dass die ,engagierte Ästhetik‘ in Österreich immer von zweit- oder drittrangigen Künstlern in Betrieb gesetzt wurde. Selbst von sozialistisch engagierten Künstlern blieben nur Gemeindebaumosaike übrig, so sie nicht später zertrümmert wurden. Und sie wurden ob ihrer lächerlichen Hässlichkeit fast alle zertrümmert. Ich vermute, in Wien wären Grass oder Koeppen arm an Diskussionspartnern gewesen. Auch für Theodor Kramer und Jura Soyfer wurde keine Tribüne errichtet. Sie waren bestenfalls ein ,Brechmittel‘. (Ausdruck vermutlich von Conrad Bering).“

Festhalten am Reim

Mit Conrad Bering meint Brus den Schriftsteller Konrad Bayer, ideologischer Anführer der für Innovation und Tabubruch geschätzten Wiener Gruppe; mit den einfallenden Horden offenbar Asylsuchende ebenso wie Revolutionäre; mit den sozialistisch engagierten Künstlern solche, die sich in der Hochkonjunktur der abstrakten Kunst für die gegenständliche entschieden und dafür mit Verachtung gestraft wurden; und als Brechmittel hätte er oder Bayer vermutlich auch die Gedichte Richard Zachs angesehen, wären diese von ihnen überhaupt zur Kenntnis genommen worden.

Zach aber blieb außerhalb seiner engeren Heimat Graz, und dazu noch außerhalb der Kommunistischen Partei, lange Zeit unbekannt. Mehr noch als Kramer und Soyfer ausgesperrt aus dem Kanon der österreichischen Literatur, einerseits weil seine Gedichte als zeitgebunden angesehen wurden, durch Pathos und Appell verstörten, wegen des Festhaltens am Reim (der ihm nicht Konvention, sondern Lebenshalt war) für altertümlich galten; andererseits weil er – vom Lyriker Alois Hergouth abgesehen, der aber außerhalb der Steiermark selbst ein Geheimtipp war und geblieben ist – prominenter Fürsprecher ermangelte. Der nach der Befreiung von der Naziherrschaft als Erster auf Zachs Gedichte aufmerksam gemacht hatte, sein Freund Presterl, fiel in Jugoslawien einem politisch motivierten Justizmord zum Opfer.

So vergingen – von zwei Einzelveröffentlichungen 1948 und 1978 abgesehen – mehr als drei Jahrzehnte, ehe eine historisch-kritische Auswahl aus Zachs Werk, gleich darauf eine ausführliche Biografie erschienen. Herausgeber wie Verfasser war in beiden Fällen der junge Germanistikstudent Christian Hawle, dem dieser Bericht alle wesentlichen Informationen verdankt. Hawles Einstellung unterschied sich grundlegend von dem bürgerlichen Kunstverständnis, das just der Bürgerschreck Brus geäußert hat und das die Verbindung von Kunst und Engagement, Avantgarde und Parteilichkeit als eine Art Erbsünde ansieht. Zach könne, dieser Auffassung zufolge, als Dichter schon deshalb nicht ernst genommen werden, weil sein literarisches Schaffen vom Widerstandskampf kontaminiert gewesen sei. Hawle dagegen erkannte den behaupteten Sündenfall (der Kunst, die sich mit Politik liiert) nicht an und legitimierte sein Forschungsinteresse mit Bertolt Brechts Gedicht von der Literatur, die „nach Anzeichen, / dass da auch Aufrührer gelebt haben, wo Unterdrückung war“, durchforscht werden will. Er unternahm eine ebenso detailreiche wie warmherzige Lebensbeschreibung des Dichters, unterschlug also nicht die tragischen Umstände, unter denen Zachs Gedichte entstanden waren, reduzierte sie jedoch nicht auf ihre Funktion als Quelle der Zeitgeschichte und Dokument eines tapferen Lebens. Seine Forschungen betrieb er im richtigen Moment: als die Überlebenden der Widerstandsbewegung um den Dichter, dessen Bruder, Freundinnen und Gefährten noch am Leben waren, sodass er sie befragen und sie sich über seinen Wissensdurst freuen konnten – dem eines Nachgeborenen, der ihrer Schicksalsgemeinschaft nicht angehört hatte.

Das war in den späten Achtzigerjahren – kurz nach der unglücklich verlaufenen Waldheim-Debatte, die meines Erachtens das falsche Österreichbild nicht aufgebrochen, sondern zementiert hat, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Einig waren sich nämlich die Parteigänger wie die Gegner des damaligen Präsidentschaftskandidaten (eines Altersgefährten Richard Zachs) im Irrglauben, er repräsentiere eine ganze Generation von Österreichern. Dabei hat es Abertausende österreichische Widerstandskämpfer, -kämpferinnen gegeben, Zehntausende im Graubereich der Verweigerung, zwischen aktivem Widerstand und erzwungener Anpassung. Eine Minderheit, gewiss. Nur sind es zu allen Zeiten und in fast allen Ländern Minderheiten gewesen, die einem Terrorregime trotzten.

Dass es nicht mehr waren auf dem Gebiet des heutigen Österreich, hat politische Gründe – in erster Linie die Zerstörung der Demokratie durch das Dollfußregime 1933 und die Niederlage der aufständischen Arbeiter im Jahr darauf – und nicht solche moralischer, völkerpsychologischer oder mentalitätsgeschichtlicher Art, mit denen Künstler seit Jahren hausieren gehen, sekundiert von einer intellektuellen Elite, die den antifaschistischen Widerstand kleinmacht, weil sie von ihren angepassten Eltern oder Großeltern auf die Gesamtheit schließt und sich damit der peinlichen Pflicht entzieht, auf die führende Rolle der Kommunisten im Kampf für ein freies Österreich hinzuweisen.

Zusammenschluss statt Vereinzelung

Um die Erinnerung an diese auszulöschen, geht sie sogar so weit, die Moskauer Deklaration vom Oktober 1943 – in der die späteren Siegermächte das Wiedererstehen Österreichs beschlossen – als Ursache der heutigen Misere anzuprangern, und nützt jede Gelegenheit, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung in der Bundesrepublik Deutschland (Globke, KPD-Verbot und Radikalenerlass inklusive) der eigenen Nation als Vorbild zu empfehlen. So macht sich der dumpfe Deutschnationalismus, progressiv gewendet und europäisch aufgebläht, aufs Neue breit, während der Österreichpatriotismus, zum Chauvinismus umgespeichert und rassistisch aufgepäppelt, der extremen Rechten überlassen werden soll.

Auch deshalb sind die Gedichte Richard Zachs unerlässlich: weil sich in ihnen die Umrisse eines anderen Österreich abzeichnen, eines tapferen, großherzigen, das um Zusammenschluss bemüht ist, nicht um Vereinzelung, in dem es nicht dauernd um „Bewältigung“ geht (Krisenmanagement, Bankenrettung, Gewinnmaximierung), wo auch Platz ist für Verzweiflung.

Aber was tun, damit diese Verzweiflung sich nicht mit dem Gefühl von Vergeblichkeit paart. Damit sie gleichsam produktiv wird, damit sich zur Empörung, die aus der Einsicht in das herrschende Unrecht erwächst, nicht die Ohnmacht – und in Folge die Resignation – gesellt. Vor elf Jahren hat der Exilforscher Konstantin Kaiser geschrieben: „Es ist eine Zeit der Niederlagen. Staaten verlieren ihre Bedeutung, ganze Produktionszweige schrumpfen in wenigen Jahrzehnten zu Nischenproduktionen zusammen, wohlerworbene Rechte werden ausgehöhlt. Die Zukunft bietet viele Herausforderungen, doch wenig Aussichten. Wir scheinen Zeitgenossen einer sogenannten Modernisierungskrise, jedenfalls kommen wir mit unserem bisherigen Repertoire nicht mehr recht weiter. In einer solchen Situation verbreitet sich das Gefühl der Ohnmacht, ein peinliches Gefühl, doch sollte man gerade darum darüber reden.“

Die Ohnmacht, so Kaiser, tritt immer im Geflecht von Machtfantasien, Hass und Lügen auf. „Weil mir die Macht fehlt, mich zu meiner Tat bekennen zu können, muss ich lügen und mit der Lüge den Zusammenhang mit mir selbst und den anderen preisgeben. Die Lüge tritt den Rückzug in die Absonderung an, während die erträumte Macht Zusammenhalt einfordern könnte, auch dort, wo man sich vielleicht ins Unrecht gesetzt hat.“ Verhohlen – mit einem Schlenker in die eigene Kindheit – plädiert Kaiser deshalb dafür, den Zustand der gegenseitigen stummen Absonderung zu bekämpfen. Dem Wunsch, sie zu überwinden, dem nach Vereinigung, Gemeinschaft nachzugeben. Sich zu verbünden mit denjenigen, die nicht aufgehört haben, von einer gerechteren, einer Welt der Gerechten zu träumen, und darüber hinaus bemüht sind, das Elend zu lindern – nicht aus Barmherzigkeit (wogegen nichts zu sagen wäre), nicht aus Routine (in Fortsetzung einer einmal getroffenen Entscheidung), sondern aufgrund des Willens, für die Wahrheit und gegen die Lüge einzutreten. Das ist auch der Grund, warum wir Richard Zachs Gedichte lesen, ihre Vertonungen hören sollen: uns zu stärken, nicht aufzugeben.

Wenn Zach noch lebte

Wie wäre es, wenn Zach noch lebte. Stünde er jetzt vor seinem Denkmal, klapprig am Stock, säße er im Rollstuhl, müsste man ihm, was gesagt wird, ins taube Ohr brüllen? In Wien gibt es einen Schriftsteller, der so alt ist wie er, Jahrgang 1919, rüstig und bei klarem Verstand. Er heißt Alfred Hirschenberger und hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, „Eruption und Erosion“, das er im Untertitel als „ÖsWer sich heute zu Richard Zach bekennt, macht sich doppelt verdächtig. Zum einen politisch, als Kommunistin oder Kommunistensympathisant, die oder den weiterhin das geballte Ressentiment der veröffentlichten Meinung trifft, zum andern kulturell, weil sie oder er sich dem herrschenden Dünkel entzieht, demzufolge politische Kunst muffig, spießerhaft, höchstens gut gemeint sei.terreich-Roman“ ausweist. Es zerfällt in einen belletristischen Teil, „Das zwanzigste Jahrhundert“ überschrieben, in dem Hirschenberger die eigene Lebensgeschichte, die seiner proletarischen Herkunft, einbettet in Aufschwung und Niedergang der österreichischen Arbeiterbewegung, und in einen Essay mit dem Titel „Der unerlässlich gesellschaftspolitische Wandel!?“, eine lustvoll-kritische Darstellung des Kapitalismus im selben Zeitraum.

Diesem Abschnitt steht, als eine Art Motto, folgende Bemerkung voran: „Der Kampf gegen Obrigkeit und Macht, wie immer die sich darstellt, ist nicht zu gewinnen. Gesellschaftliche Schichtung ist vorgegeben, was bleibt, unermüdlich sich ihrer zu erwehren.“ Das ist die Einsicht, zu der Hirschenberger sowohl im Roman als auch im Essay immer wieder zurückkehrt und die er mit eigenen Beobachtungen, auch verblüffenden Statistiken untermauert. Das wirkt verstörend. Seltsamerweise wollen wir gerade von einem Menschen Mitte 90 etwas Aufmunterndes hören; einem jungen würden wir eine trübe Bilanz des gesellschaftlichen Wandels eher zugestehen. Andererseits gestattet einem die Lektüre des Romans, dessen Protagonist sich über die Verhältnisse erhebt, und die Vehemenz, mit der Hirschenberger die Logik des Kapitals zerpflückt, in ihm einen Gefährten zu entdecken. Er habe resigniert, hat er gesagt, und ich war so kühn, ihn zu verbessern: Nicht von Resignation sei sein Werk durchdrungen, sondern von Skepsis, und ich hätte ihm gleichermaßen Gramscis Satz vom Pessimismus des Verstands, Optimismus des Willens zuschreiben können.

Durch Zachs schönste Gedichte strömen, wie zwei unterirdische Flüsse, diese gegensätzlichen Empfindungen, um sich, Strophe für Strophe, in den Schlusszeilen in ein offenes Herz zu ergießen. Man muss ihn in eine Reihe anderer Schriftsteller stellen, die sich durch die Einheit von Talent und Charakter ausgezeichnet haben und, um noch einmal Kaiser zu zitieren, durch ihr praktisches Engagement von einer bevorstehenden Umkehr, einer Wende zu einem humaneren Verhalten der Menschen zeugen. „Ihre Tat ist der Lichtpunkt im allgemeinen Dunkel.“

(Erich Hackl in der Presse vom 25. Oktober 2013)

https://www.diepresse.com/1468666/das-andere-oesterreich

Werner Lang: Zum 70. Todestag von Richard Zach

Richard Zach kam am 23. März 1919 in Graz als zweiter Sohn einer steirischen Arbeiterfamilie zur Welt. Richards Vater Rupert war als Fassbinder in der Brauerei Göß/Puntigam in Graz beschäftigt. Seine Mutter arbeitete neben Haushalt und Familie an den Wochenenden als Aushilfe in einem Gasthaus. Von 1926 bis 1930 besuchte Richard Zach die Volksschule und danach vier Jahre die Hauptschule in Graz. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 1929 und seine sozialpolitischen Folgen verschlechterten auch die Lebensbedingungen der Familie Zach. 1931 musste sie nach einer Räumungsklage ihre enge Wohnung verlassen und in eine Kellerwohnung umziehen. Der darauf folgende Tod seiner Mutter 1932 war für Richard Zach wohl das erste große einschneidende Erlebnis in seinem Leben. Sie starb ein Jahr nach dem Umzug. In dem Gedicht „Aus meiner Jugend“ schildert er die neuen Wohnverhältnisse, die die Mutter, neben unermüdlichem Arbeiten, in den Tod trieb:

Dann klebte auf den Scheiben eine braune Kruste.

Die Füße ohne Körper glitten schnell vorbei.

Wir kauerten am Ofen, eingetaucht in Blei.

Bei Güssen sickerte aus Bodenfugen

das Wasser. Ein Kanalschacht lief darunter.

Da wurden wir dann wieder etwas munter,

wenn wir die vollen Eimer aus der Stube trugen.

Die Straßenköter schauten durch das Fenster zu.

Sonst ließ die fromme Mitwelt uns in Ruh'.¹

Nach dem Tod seiner Mutter wurde Richard Zach von seinem Bruder getrennt. Richard kam in Obhut von Verwandten. Von 1934 bis 1938 besuchte Richard Zach die Bundeslehrerbildungsanstalt am Hasnerplatz in Graz. Für ihn dürften die gesellschaftspolitischen Februarereignisse 1934 das zweite einschneidende Ereignis gewesen sein. Danach trat er aktiv in das politische Geschehen ein.

Die Arbeiterbewegung wurde 1934 mit einem Schlag vernichtet. Davon unterrichtet uns sein in diese Zeit entstandenes Gedicht, „Ballade vom Februar 1934“, genannt Poem². Der Inhalt des Gedichts verkörpert die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse der damaligen Zeit. Es könnte auch stellvertretend für die Niederlage der österreichischen Arbeiterbewegung stehen.

Ab 1935, also bald nach Richard Zachs Eintritt in die Lehrerbildungsanstalt, kam es mit Hilfe von Kontakten zu älteren Studienkollegen und Freundschaften, wie dem Jungkommunisten Josef Martin Presterl und dem ehemaligen sozialistischen Mittelschüler Adolf Strohmaier, zur Gründung einer Widerstandsgruppe gegen die Willkürherrschaft des faschistischen Ständestaates. Richard Zach war damals 16 Jahre alt. Zu dieser Zeit wurde die antifaschistische Arbeit noch im Rahmen einer politisch-kulturellen Tätigkeit in der christlichen Arbeiterbewegung gestaltet.

Als er die Matura mit Auszeichnung bestand, war die politisch-kulturelle antifaschistische Tätigkeit der halblegalen Jugendorganisation „Jung-Freiheitsbund“ und später „Studentenarbeitsbund“ voll im Gang. Und Richard Zach war aktiv daran beteiligt. Im Herbst 1937 wurde zusätzlich für das Studium der Theorie und Praxis des „Wissenschaftlichen Sozialismus“ ein geheimer Marxistischer Arbeitskreises gegründet, AK genannt. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde neben Bildungs- und Schulungsarbeit der Aufbau von antifaschistischen Gruppen in Graz und Steiermark verstärkt.

Die Gruppe, der Zach angehörte, expandierte um einen beständigen Kern herum und umfasste in der NS-Zeit bis zu 50 Menschen. Im Herbst 1938 rückte er freiwillig zum deutschen Heer ein. Er wollte den Militärdienst schnell hinter sich bringen. Aber der Krieg begann dann früher als von Richard Zach erwartet mit dem 1. September 1939. Er musste als Kanonier und Chauffeur mit seinem Regiment am „Polenfeldzug“ der Nationalsozialisten teilnehmen. Bei seinem Urlaubsaufenthalt in Graz fingierte er einen Unfall und entzog sich so der Rückkehr zum Militärdienst.

Er erzwang 1940 einen Spitalsaufenthalt. In dieser Zeit verfasste er Aufsätze und Schriften und erörterte mit seinen Besuchern politische Fragen. Diese Zusammenkünfte an seinem Krankenbett wurden auch für neue Kontakte genützt. Die Widerstandsgruppe um Zach ging dazu über, nach außen zu wirken, Schmieraktionen zu unternehmen und Flugzettel zu verfassen und zu drucken, die auch vor den Grazer Industriebetrieben verteilt wurden. Richard Zach erreichte mit verschiedensten Aktionen und auch durch Beharrlichkeit den Ärzten gegenüber am 21. Jänner 1941 die Dienstuntauglichkeit aus der Wehrmacht. Er wurde entlassen und am 1. Februar 1941 wieder als Lehrer in Graz eingesetzt.

Im Frühjahr 1941 begann eine groß angelegte Verhaftungswelle, die auch die Leute um Richard Zach erfasste. Elfriede Neuhold wurde am 3. Februar als erstes von der Widerstandsgruppe um Zach festgenommen. Für kurze Zeit übernahm Erich Neuhold die Aufgabe seiner älteren Schwester in der Gruppe. Daraufhin wurden weiter Flugzettel und die regelmäßig erscheinende Zeitschrift „Der Rote Stoßtrupp“ hergestellt und verbreitet, auch um die Verhafteten zu entlasten. Richard Zach arbeitete an seinen literarischen Tätigkeiten und Studien, die von Störungsversuchen der Kriegsmaschinerie begleitet wurden, bis zu seiner Verhaftung weiter.

Nur durch seine Verhaftung am 31. Oktober 1941 konnten er und die bis zu diesem Zeitpunkt von ihm betriebene Aufklärungs- und Organisationstätigkeiten gegen den Nazismus und Krieg gestoppt werden. 15 Monate verbrachte der Dichter und Lehrer ab diesem Zeitpunkt im nationalsozialistischen Kerker. Inhaftiert im Polizeigefängnis Graz versuchte er, so bald als möglich, Informationen über den Stand der polizeilichen Ermittlungen gegen seine Gruppe zu sammeln. Diese wurden u.a. über seine Freundin Hermine Kohlhauser aus dem Polizeigefängnis geschmuggelt, die ihn anfangs noch des Öfteren im Gefängnis besuchte. Auch versteckte Richard Zach im Gummizug seiner Schmutzwäsche kleine Zettel, die dann aus der Haftanstalt in Wäschepaketen zu seiner Freundin oder zu seinen Verwandten geliefert wurden. Nicht wenige Zellengedichte gelangten später auf diese Weise ins Freie. So entstanden die Kassiber.

Als am 17. Dezember 1941 sein Freund Alois Geschwinder in das Polizeigefängnis eingeliefert wurde, wies man ihm die Zelle neben Richard Zach zu. Zuerst unterhielten sich die beiden, ohne sich sehen zu können über Fragen und Aussagen in den Verhören. Später gingen sie dazu über, die Informationen durch die Wand zu morsen. Geschwinder hatte einen Bleistift mit in die Zelle geschmuggelt. Er übertrug die Mitteilungen von Richard Zach auf Zeitungsränder. Auf diese Weise brachte Alois Geschwinder einige Zachsche Gedichte zu Papier. Einige Gedichte von Richard Zach wurden weiterhin mittels verschmutzter Wäsche oder von verlässlichen Besuchern mitgenommen.

Seine brieflichen und lyrischen Aufzeichnungen setzt Richard Zach auch im Zuchthaus Berlin Brandenburg fort, in das er am 14. Februar 1942 eingeliefert worden war. Dann von Berlin-Moabit aus wurde er mit drei weiteren mitangeklagten Wehrmachtsangehörigen als Hauptangeklagter vor ein Militärtribunal in Berlin gestellt. Die Anklagepunkte waren: „Wehrkraftzersetzung“, „Hochverrat“, Versuch der „Lostrennung eines zum Reich gehörigen Gebietes“ (Österreich). Am 18.8.1942 wurde Richard Zach zum Tode verurteilt.

In der gesamten Haftzeit, die er in Berlin verbrachte, verlor er nahezu 20 kg. Körpergewicht. In einem Brief, vom 3. September 1942, schrieb er: „… Schlaff, müde, fast täglich, stündlich bin ich matt, weil ich nichts leiste?“³ Und in einer Äußerung im „Kassiber“ heißt es: „In Berlin ist es ja – abgesehen von allem anderen – ein langsames Verhungern!⁴ In der Haftzeit zwischen 31. Oktober 1942 und 27. Jänner 1943 entstanden so unter schwierigsten Bedingungen nahezu 800 Gedichte und etwa 100 Seiten Briefe und Notizen, flüchtig in Themenkreisen geordnet, niedergeschrieben und auf Umwegen in Sicherheit gebracht

Des Weiteren beschrieb er die räumlichen Verhältnisse in den Zellen, das schwache Licht darin, das den Gefangenen in einen Dämmerzustand versetzte. Der „lampengelben Nacht“, dem „fahle“(n) Flimmern, folgt der graue, leblose Zellentag, die Verhöre, die meist unter schwerer Folter stattfanden. „Eingeschachtelt zwischen Mauern, die Stunden durchhungern(t) (23.9.1942) … eingeschraubt zwischen Wänden und Todesgewissheit … (1.9.1942) … Düster jede Stunde, kein freundlicher Schimmer durch die dicken Scheiben, kein belebender Fleck Helle auf den fahlen Wänden, die Luft fast wie ein zäher Dunst vor den Augen, um die Stirn, hinter der Stirn …“ (2.11.1942). Etwa Ende November/Anfang Dezember 1942 holte man Richard Zach noch einmal nach Graz. Er soll als Zeuge bei einer Verhandlung seines antifaschistischen Freundes Friedrich Grießl aussagen.

Sein Bruder Alfred konnte ihn noch einmal sehen. Er berichtete von einer Gegenüberstellung mit seinem Bruder bei der Grazer Gestapo: „Stelzl und Komplizen hatten meinen Bruder durch Misshandlungen derart zugerichtet, sein Gesicht war zerschlagen, verkrustet von alten Wunden, körperlich völlig heruntergekommen. Er erhielt vier Wochen Dunkelhaft, wurde täglich geprügelt und hat in meiner Anwesenheit durch Stelzl Faustschläge ins Gesicht erhalten“.

Am 14. Jänner 1943 wurde Richard Zach überraschend von Graz weggeholt und wieder nach Berlin gebracht. Den Aufenthalt in seiner Geburtsstadt sowie den Transport von Graz über Wien nach Berlin im Jänner 1943 nützte er noch einmal zum Verfassen und Weitergeben von Kassibern. Mit seinen Gedichten versucht er seine Lebens- und Haftzeit, nicht nur den Menschen, denen er sich bis zu seinem Tod verbunden fühlte, sondern allen Menschen dieser Zeit, in der so viele in Gefangenschaft und Konzentrationslagern umkamen, so lebendig wie möglich zu beschreiben und näherzubringen. Aus seinen Gedichten liest man die Aufforderung, nicht blind und taub gegenüber seiner Umwelt zu sein, heraus. Es ist auch eine Kritik an das sozialpolitische Untätig sein so vieler Menschen überhaupt.

Dem gegenüber steht sein Appell zum Schauen, Hören und Tätig sein für die Menschen. Denn in 130 Gedichten von Richard Zach steht eindeutig der Mensch im Mittelpunkt der Betrachtungen, sowohl in seiner Endlichkeit und Beschränktheit, als auch im Hinblick auf die Möglichkeiten seiner Höherentwicklung. Richard Zach dichtete auch in der Tradition der Arbeiterliteratur und wurde daher von vielen als Arbeiterlyriker bezeichnet. Dafür ist der politische Standpunkt des Autors Richard Zach entscheidend, welcher sich durch Sozialisation in der Arbeiterbewegung ausgebildet hat.

Sein literarischer und nicht-literarischer Nachlass besteht aus etwa 1500 beschriebenen Seiten in verschiedenster Form. Etwa 120 Gedichte wurden vor der Haftzeit geschrieben. Auch die wesentlichen epischen Niederschriften stammten aus dieser Zeit. Richard Zach: „… der“ selbst nach seinen eigenen Angaben „so gern lebte,“ sagte zum Schluss: „Sie sollen uns nicht zittern sehen.“ Am Mittwoch, den 27. Jänner 1943 um 19 Uhr wird im Zuchthaus Brandenburg das Urteil vollstreckt. „Grüße mir die Welt, grüße mir die Gefährten, die Sonne und den Grashalm und das All“! Schrieb er, als er sich auf seine Hinrichtung vorbereitete, an seine Freundin Herma. Richard Zach wurde in den Abendstunden des 27. Jänner hingerichtet.

Es wurden insgesamt 2.700 Österreicher_innen als Widerstandskämpfer_innen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Viele andere verloren in den Gefängnissen und Konzentrationslagern ihr Leben. Auf sie berief sich nach der Befreiung das offizielle Österreich im Ringen um den Staatsvertrag.

Die Biografie über Richard Zach stützt sich im Wesentlichen auf Texten, Büchern und Forschungsarbeiten von Christian Hawle. Weitere Zahlen, Daten und frei zitierte Literatur entnommen aus unten angeführter Quellennachweise. Der Nachlass Richard Zachs, befindet sich heute im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien. (Unter der Nr. 19.455).

Gerhard Jaschke u. Ingrid Wald: >Richard Zach<, „Zellengedichte“, Verleger und Herausgeber: freibord 11 und 12, alle: 1180 Wien, Theresiengasse 53, Sept./Okt. 1978

Christian Hawle: >Richard Zach<, „streut die Asche in den Wind“, ausgewählte Gedichte, herausgegeben und eingeleitet. Verlag Hans-Dieter Heinz, „Akademischer Verlag“ Stuttgart 1988. Darin sind die restlichen Zitate von Richard Zach zu finden.

Christian Hawle: >Richard Zach<, „Die schönen Worte fallen welk und fremd …“ Kassibertexte, herausgegeben. Verlag, Bibliothek der Provinz, 1993. Zitate: ³, [?]

Christian Hawle: >Richard Zach<, „Gelebt habe ich doch“, Biografische Texte zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung. Globus Verlag Wien, 1989. Zitate: ¹S. 36, ²S. 43–48, ⁴S. 125.

Christian Hawle: „Wozu solche Probleme, Todeskandidat?“ Über Richard Zach. In „Zwischenwelten“, „Literatur in der Peripherie“. Theodor Kramer Gesellschaft, Verlag für Gesellschaftskritik, 1992. S. 157–193.

Verkürzter Text von einem Artikel über Richard Zach, erschienen in der Zeitschrift „Tarantel“, Jänner 2013. […]

(Werner Lang, Beitrag auf der Webseite des GLB – Gewerkschaftlicher Linksblock in ÖGB und AK, erschienen am 11. Oktober 2013)

http://www.glb.at/article.php/zum-70--todestag-von-richard-zach