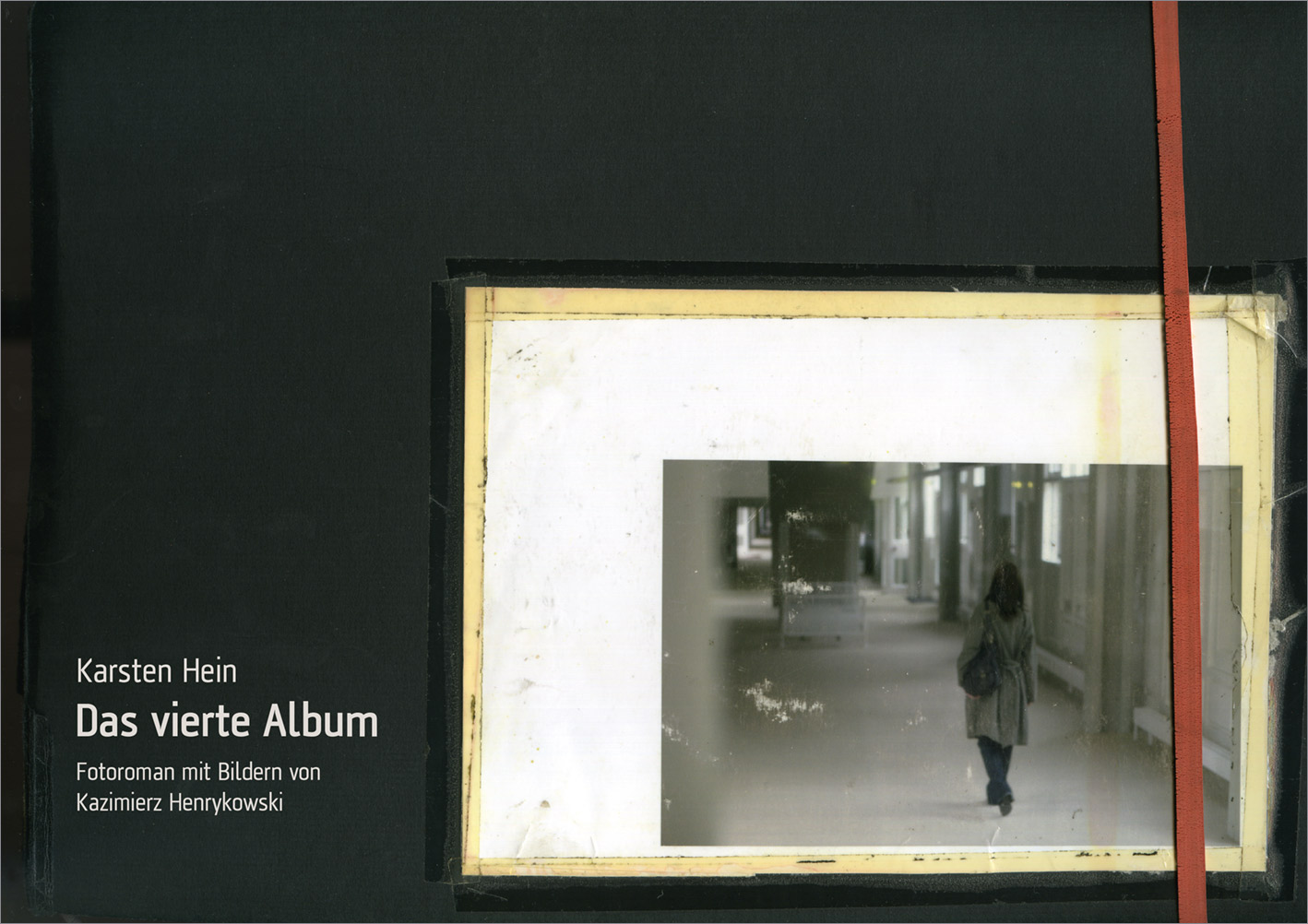

Das vierte Album

Fotoroman

Karsten Hein

ISBN: 978-3-99028-346-2

20,5×29 cm, 240 Seiten, zahlr. farb. Abb., Hardcover

28,00 €

Lieferbar

In den Warenkorb

Leseprobe (PDF)

Kurzbeschreibung

Ein Fotoalbum, das eine Geschichte erzählt. Ein Liebesgedicht in Bildern. Ein polnischer Fotograf folgt einer schönen Frau. Eine flüchtige Begegnung, der Anklang eines Geheimnisses. Sie verirren sich in der fremden Stadt Berlin und in den Akten der alten Bundesrepublik Deutschland.

Karsten Hein unternimmt anhand der Fotos von Kazimierz Henrykowski eine Reise in den Spinnwebwald der Vergangenheit.

Um manche Erinnerungen muß man kämpfen, manche halten uns ein Leben lang gefangen.

[Mit Bildern von Kazimierz Henrykowski und einem Text von Karl-Heinz Dellwo]

Rezensionen

Johannes Behringer: [Rezension]Dieses Buch, auf den ersten Blick eher unscheinbar (wenn auch schwergewichtig), entwickelt einen starken Sog nach vorne hin, ans Ende des Buches – und damit auch nach hinten, in die Vergangenheit: erst einmal auf die unmittelbar vergangene (um 2005 herum, als der Hauptteil der Fotos gemacht wurde), dann auf eine zeitlich weiter abliegende (bezeichnet durch das Datum der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 in Stammheim). Ich habe zuerst an La jetée von Chris Marker gedacht und an Vertigo, dann auch an En la ciudad de Sylvia von José Luis Guerín, aber „Das vierte Album“ ist ja eine ‚Fotoroman’, ein Buch mit Bildern und Texten.

Und die Ausgangslage ist nicht fiktiv, sondern real: Kazimierz Henrykowski, genannt Kazik, Fotograf und Bildreporter in Berlin (Büronachbar von Karsten Hein), hat 2005, unmittelbar nachdem er mit einem Flug aus Warschau in Tegel angekommen war, eine junge Frau fotografiert, an der Wand des Frauengefängnisses Plötzensee entlanggehend, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Er folgt ihr also (Pergamonaltar, Flughafen Tempelhof) und verliert sie – sieht sie später zufällig wieder, als er in einem Café Unter den Linden sitzt (ein Zufall, der ihn stark beschäftigt in seinen Notizen). Er folgt ihr erneut, mit grösserer Notwendigkeit (Hauptgebäude der FU in Dahlem, Schliessfach voll mit ihrem Gepäck) und wird von ihr entdeckt, als sie vor einem Schaukasten steht und selbst fotografiert. Sie ist keinewswegs empört, spricht Kazik vielmehr als Fotograf (mit Presseausweis) an und bittet ihn, sie zu begleiten in den folgenden Tagen.

Ein kleines Archiv in Berlin hat Karsten Hein ausgemacht (nach Fotos), das die beiden dann besucht haben: der freundliche Archivar, „spezialisiert auf die Geschichte der linken Gruppen in der alten Bundesrepublik“, ist ein „Hüter der Erinnerungen an eine Zukunft, die es nicht gab“. Das Mädchen, stellt sich heraus, ist auf der Spur ihrer vermissten Schwester, Mitglied einer „Knastgruppe“, bestehend aus vier oder fünf ganz jungen Leuten, die kurz vor oder nach dem Mauerfall in Berlin und auch in dem Archiv waren. Weitere Stationen sind das Naturkundemuseum, ein Besuch bei Ewa, einer Freundin von Kazik, Studium eines Buches von Frances A. Yates über „Gedächtnis und Erinnern“ (zuerst London 1966) – ein ganzer (übersetzter) Exkurs von Kazik ist hier eingeschaltet über die Ars Memoriae, die Mnemonik / Memotechnik in der Antike. Die Aufnahmen von dem Mädchen werden zunehmend intimer, Kazik scheint sich in sie verliebt zu haben … „Fotos als gefrorene Erinnerungen“: Kerstin oder Kirsten, wie das Mädchen vielleicht heisst, ist wieder aus seinem Leben verschwunden.

Kazik ist zwei Jahre später (November 2007) an den Folgen eines Autounfalls gestorben: davor hatte er sich obsessiv mit den gesammelten Bildern befasst, sie „wie in einem Album“ zusammengestellt, die drei erstellten Versionen wieder verworfen – sich in seiner Bilderwelt verloren. Daher der Titel „Das vierte Album“: Karsten Hein ist von Ewa gebeten worden, sich der Sache anzunehmen (leichter gesagt als getan) und diese Herzensangelegenheit Kaziks abzuschliessen und herauszugeben.

Es gab in diesem Nachlass auch rätselhafte Bilder, nicht leicht zuzuordnen – nicht zuzustellen durch das Gewicht der Worte. „Fotografien haben der Gravitation von Worten wenig entgegenzusetzen, wie ich von Kazik gelernt habe. Auch unscheinbare Worte besitzen die Kraft, ein Bild in ihre Richtung zu lenken. Andererseits, wenn man über ein Foto, dessen Darstellung und Entstehung völlig offen sind, nachzudenken beginnt, öffnet sich einem der Boden unter den Füssen.“ (S. 86)

„Die Frau sei wie elektrisiert gewesen“, berichtet der Archivar, „als sie einen Grundriss des siebten Stocks des Gefängnisses von Stammheim entdeckte, in dem die RAF-Gefangenen 1977 untergebracht gewesen waren. Sie kannte die Zeichnung offenbar durch ihre Schwester.“ (S. 96) Der Archivar berichtet dann noch, die Schwester habe „die etwas befremdliche Fähigkeit“ besessen, „den Bericht, den Irmgard Möller, die einzige Überlebende der ‚Nacht von Stammheim’, darüber angefertigt hatte, wörtlich hersagen zu können; ebenso die ominösen ‚13 Widersprüche’ der staatlichen Ermittlungsstellen über den Tathergang jener Nacht.“ (S. 100)

Die Beschäftigung mit der „Nacht von Stammheim“ habe Kazik nicht mehr losgelassen, schreibt Karsten Hein; er sei es ja auch aus seiner Heimat gewohnt gewesen, offiziellen Versionen nicht zu glauben.

„Da sass er nun, dieser arme Pole, ohne recht zu wissen, wie er überhaupt dazu gekommen war, mit dieser bösen Hinterlassenschaft unserer westdeutschen Geschichte und zerbrach sich den Kopf über eine Frage, die die Deutschen selbst und selbst die Linke schon längst nicht mehr interessierte.

Er verstand nicht die Tragödie des Deutschen Herbstes, die Gnadenlosigkeit dieser Auseinandersetzung mitten im Frieden, in diesem reichen Land. Aber er nahm es als ‚deutsch’ hin.“ (S. 220)

Hat sich mit und in diesen Ereignissen, insbesondere der Nacht von Stammheim, die Neue Bundesrepublik konstituiert? Was ist aus der „Knastgruppe“ geworden (deren Mitglieder noch Kinder waren 1977)? Was ist mit der vermissten Schwester passiert?

(Johannes Behringer, Rezension für New Filmkritik, online veröffentlicht am 2. März 2015)

https://newfilmkritik.de/archiv/2015-03/karsten-hein-das-vierte-album-2014/

Peter Nowak: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Kazimierz Henrykowski: Der fotografische Nachlass des wenig bekannten polnischen Autors wurde von seinem Kollegen Karsten Hein zu einen Fotoroman verarbeitet, der zum Schauen und Fragen anregt.

Das Buch gibt Rätsel auf und lässt den Betrachter nicht mehr los. Gleich auf mehreren Ebenen bleiben am Ende viele Fragen offen. Vordergründlich geht es um den fotografischen Nachlass des bei einem Verkehrsunfall gestorbenen polnischen Fotografen Kazimierz Henrykowski. Nach dessen Tod will sein Nachbar und Kollege Karsten Hein als Vermächtnis das Fotoalbum veröffentlichen, mit dem Henrykowski sich in den letzten Monaten seines Lebens beschäftigte und das ihn von anderer Arbeit immer mehr abhielt. Er musste sogar sein Atelier verlassen und in einen Kellerraum ziehen, weil er kaum noch etwas verdiente.

Die Fotos drehen sich um eine geheimnisvolle Frau, der Henrykowski zufällig begegnete und die er zunächst heimlich fotografiere. Bald stellte sich heraus, dass die Frau etwas sucht, was mit der Geschichte des bewaffneten Kampfes in der BRD zu tun hat. Sie sucht ein linkes Archiv in Berlin-Kreuzberg, interessiert sich für alte Fahndungsplakate, auf denen vermeintliche oder tatsächliche Aktivsit_innen der westdeutschen Stadtguerilla gesucht wurden. Doch es bleibt unklar, welche Beziehung die Frau zu dieser Geschichte hat. Gehörten Verwandte zu den Mitgliedern oder war sie selber sogar an dem Kampf beteiligt? Schließlich sieht ihr eine Frau auf dem Fahndungsplakat sehr ähnlich. Auch auf diese Frage gibt es im Buch keine Antwort. Nicht nur Henrykowski, auch die geheimnisvolle Fremde, verschwindet aus der Geschichte. Ohne Abschied hat sie Berlin verlassen. Niemand weiß, wo sie geblieben ist und ob sie überhaupt noch lebt. Zurück blieben die Fotos als Zeugnisse von einem Leben, dass wir von Außen wie durch ein Fenster in Ausschnitten betrachten.

Eine linke Zeitreisende

Hein hat die Fotos so zusammengestellt, wie er dachte, dass es auch Henrykowski gefallen hätte, den er allerdings nicht wirklich gut kannte. Wir sehen nun die geheimnisvolle Frau, wie sie zu Fuß mit einem Rollkoffer vom Flughafen Tegel in die Berlin City geht, wie sie ihr Gepäck in Schließfächern von Bibliotheken aufbewahrt, wie sie Bücher und Broschüren durchblättert.

Später, als sie Henrykowski zum offiziellen fotografischen Begleiter ihrer linken Zeitreise gemacht hat, gibt es auch persönlichere Fotos. Sie durchstöbern ein Archiv der linken Zeitgeschichte nach Druckschriften, die es nicht in die Bibliotheken geschafft haben, aber in der revolutionären Linken der späten 60er Jahre eine wichtige Rolle spielten. Später sehen wir die Frau beim Joggen und als Besucherin bei Freund_innen von Henrykowski. Die beeindruckenden Fotos sind nur mit einem spärlichen Begleittext versehen, der oft fast poetisch die Wirkung der Fotos noch verstärkt. Man muss sich die Fotos mehrmals anschauen und entdeckt immer neue Details eines Puzzles der linken Geschichte. So steht auf einen Aktenordner, den die Frau neben ihren Sitz gestapelt hat, „Sachakte im Ermittlungsverfahren gegen Rudolf Schindler“.

Manche werden sich noch schwach erinnern, dass Rudolf Schindler in den Jahren 2000 und 2001 als Angeklagter im Prozess gegen die Revolutionären Zellen (RZ) für Schlagzeilen sorgte. Dort mussten unter Anderen die Grünen Politiker Josef Fischer und Daniel Cohn-Bendit sowie der RZ-Aussteiger Hans-Joachim Klein in den Zeugenstand. Alle vier kannten sich aus der hessischen außerparlamentarischen Linken der späten 60er Jahre. Doch der 1942 geborene Schindler war damals bereits Geschäftsführer des Ostermarsch-Büros und der Kampagne gegen Abrüstung. Diese Organisationen haben Fischer, Cohn-Bendit und Klein damals als reformistisch bestenfalls belächelt, wahrscheinlich aber nicht einmal beachtet. Dass im Jahr 2000 die jungen Radikalen von einst als Minister oder Europaabgeordnete im Zeugenstand erschienen und der ehemalige Geschäftsführer der Friedensbewegung als Radikaler angeklagt war, macht auch deutlich, dass die linke Zeitreise voller Kurven und Windungen ist. Und das Buch macht es immer wieder in den wenigen kompakteren Textblöcken deutlich.

Freiheit für Irmgard Möller immer noch

So gibt es eine kurze philosophische Betrachtung zur Bedeutung der Mnemonik, eine jahrtausendelang praktizierte Gedächtniskunst, die in Zeiten der elektronischen Speichermedien verloren gegangen ist. Doch ist das nicht auch ein großer Verlust. „Die Mnemonik war die Kunst, dem Geist mit Hilfe eines wohlgeordneten und trainierten Gedächtnisses Handlungsfreiheit und Spielraum zu verleihen, zur Steigerung dessen, was wir heute Kreativität nennen“, heißt es in dem Text.

Am Ende des Bandes wird mit einem Text von Karl Heinz Dellwo ein Link zu den bis heute ungeklärten Todesfällen von 3 RAF-Gefangenen am 18.10.1977 in Stuttgart-Stammheim hergestellt. Dabei ist eine Stärke, dass Dellwo mit seinen Texten Fragen stellt, aber keine Antworten gibt. Diejenigen, die die offizielle Selbstmordversion verbreiten und alle Zweifel notfalls juristisch verbieten wollen, werden dabei sowieso nicht auf ihre Kosten kommen.

Dellwo, der als RAF-Mitglied mehr als 2 Jahrzehnte im Gefängnis verbrachte, davon die meiste Zeit in Isolationshaft, bedient aber auch nicht scheinbare linke Gewissheiten. Über die Toten von Stammheim schreibt Dellwo: „Sie sind gegangen, so wie die Frau aus dem Buch, die auftaucht und ihre Schwester – oder sich – sucht und geht und keine Aufklärung und keine Entscheidung hinterlässt“. Ein schöner fast poetischer Satz, den nur jemand formulieren kann, der nicht nur eine Utopie sondern den Kampf mit den Toten geteilt hat.

Dellwos Text endet mit der Forderung „Freiheit für Irmgard Möller“, der mehr als ein Jahrzehnt auf vielen linken Plakaten stand, die die Freilassung der einzigen Überlebenden der Stammheimer Todesnacht forderten. Sie betont bis heute, dass sie sich ihre schweren Verletzungen nicht selber beigebracht hat. Wenn der Spruch heute wieder auftaucht mit dem Wissen, dass die ehemaligen RAF-Mitglieder sich gerade auch um die Einschätzung des 18.10.1977 zerstritten haben, dann klingt dieser Satz auch wie eine Aufforderung, Irmgard Möller zu befreien von der Last, immer die letzte Überlebende von Stammheim sein zu müssen und ihr damit eine fast unmenschliche Verantwortung aufzubürden.

Das gesamte Buch, die Fotos und der sparsame aber sehr eindrucksvolle Text laden immer wieder ein neu zu blättern, an einen Detail hängen zu bleiben und das Nachdenken von neuem zu beginnen.

(Peter Nowak, Rezension am Blog von Der Freitag, online veröffentlicht am 8. August 2015)

https://www.freitag.de/autoren/peter-nowak/auf-der-suche-nach-der-verlorenen-zeit

Anne-Lydia Mühle: Wie nennt man das?

Unter dem Titel »Liebe Erinnerung Stammheim« wurde in Berlin ein Fotoroman von Karsten Hein vorgestellt, der sich auch mit der verdrängten BRD-Geschichte beschäftigt

»Wo jeder fotografiert, sind Fotografen unsichtbar«: Der polnische Fotograf Kazimierz Henrykowski fühlte sich wohl, wo er unbeobachtet war. Anfänglich im Verborgenen fotografierte er eine junge Frau. Das erste Bild entstand am 3. September 2005, einem Sonntag, um 14 Uhr. »Kazimierz kam gerade vom Flughafen Tegel. Der Ort, an dem er diese schöne Frau in diesem schönen Kleid an diesem schönen Sonntag sah, war die Straße vor dem Frauengefängnis Plötzensee.« Die Schauspielerin Nadja Schulz-Berlinghoff las diesen Text im Rahmen der Veranstaltung »Liebe Erinnerung Stammheim« am Montag im Berliner FSK-Kino, einer Lesung mit Bildprojektion und Musik der Gruppe Golem. Vorgestellt wurde der 2014 erschienene Fotoroman »Das vierte Album« von Karsten Hein mit Bildern von Kazimierz Henrykowski.

Wie ein Stalker hatte sich Kazimierz an die Unbekannte herangeschlichen, er fotografierte sie und folgte ihr bis zum Flughafen Tegel, wo sie jedoch nicht eincheckte, sondern sich auf eine Bank legte und schlief. Er verlor sie aus den Augen. Es hätte alles zu Ende sein können, doch: Kazimierz sah die Frau wieder. »Wie nennt man das, wenn man den Verlockungen des Zufalls nicht wiederstehen kann?« fragt sich Kazmierz. Die Frau zu verfolgen war für ihn zu einer Notwendigkeit geworden. Sie entdeckte ihn schließlich und »empörte sich nicht«. Vielmehr war sie auf seinen Presseausweis aus und bot ihm Geld, wenn er sie an verschiedene Orte und Archive brachte.

Karl-Heinz Dellwo schrieb als Vorwort zu diesem Buch einen Text zum »Deutschen Herbst« 1977: »Als deutsche Geschichte ist jede Geschichte der 70er Jahre verbunden mit dem Deutschen Herbst.« Er glaubt, dass dieser Teil »derzeit im gesellschaftlichen Bewusstsein nur noch verdreht, verzerrt, verdrängt und verlogen vorliegt«, wie er in der Einladung zu diesem Abend formulierte. Im FSK diskutierte er mit Hein und Volkmar Schöneburg, dem ehemaligen brandenburgischen Justizminister von der Linkspartei. Wer die Frau war, die Kazimierz fotografiert hatte, blieb ungeklärt. Ebenso wie die Umstände der Todesnacht von Stammheim, nach der am Morgen des 18. Oktober 1977 die RAF-Gefangenen Andreas Baader und Gudrun Ensslin tot aufgefunden wurden. Und Jan-Carl Raspe, der so schwerverletzt war, dass er noch am selben Tag starb. Von seiten der Bundesregierung, der baden-württembergischen Landesregierung und ihrer Behörden war nie etwas Genaues zu erfahren.

Die Frau, die Kazimierz fotografierte, interessierte sich für den Grundriss des siebten Stocks der JVA Stammheim, wo die RAF-Gefangenen einst einsaßen. Anscheinend kannte sie diese Zeichnung von ihrer verschwundenen Schwester. Aber wer war ihre Schwester? Wer Kazimierz war, weiß man: Er wurde 1952 in Krakau geboren, arbeitete für die polnische Presseagentur, musste Polen verlassen und ging mit seiner Frau Eva nach Westberlin, wo sie sich 2000 scheiden ließen. Karsten Hein lernte Kazimierz kurz nach seiner Scheidung kennen, als er sein Büronachbar wurde und als Kamerareporter für einen Berliner Lokalsender arbeitete.

Kazimierz starb 2007 bei einem Verkehrunfall, zurück blieb sein Werk: Drei Versionen dieses Buches lassen sich nachweisen, alle wurden von Kazimierz wieder verworfen. Er stellte die Bücher immer wieder neu zusammen, wie um überhaupt zu verstehen, wie die Dinge, die er damals erlebt hatte, zusammenhingen.

Karl-Heinz Dellwo schreibt in seinem Vorwort: »Eine Frau verschwindet. Eine andere begibt sich viele Jahre später auf die Suche nach ihr. Ist es die Schwester, die sie sucht, oder ist es jenes andere Leben der Vergangenheit, das nicht Zukunft werden konnte, weil andere Entwicklungsstränge der Geschichte wirkungsmächtiger blieben? Letztlich bleibt diese Frage offen, am Ende verschwindet sie, wie sie gekommen ist.«

(Anne-Lydia Mühle, Rezension in der Jungen Welt vom 21. Oktober 2015, S. 11)

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/273757.wie-nennt-man-das.html